Suite du roman écrit par Christian Jannone. Retrouvez le précédent chapitre ici.Chapitre treizième

Après être parvenue à revenir en cachette à la boutique, sa nudité recouverte par une vieille couverture sale, Cléore se claquemura dans le silence, refusant de fournir la moindre explication qui soutînt un minimum de vraisemblance quant à la perte de ses paniers et à son nouveau retard conséquent. Les deux sœurs, Octavie et Victoire, la harcelaient de questions indiscrètes, tandis que fort à propos, une missive de Madame la vicomtesse la rappela à son bon souvenir.

Cet acte épistolaire sonnait comme une injonction à comparaître, une assignation, comme une mise en demeure à rejoindre d’urgence Moesta et Errabunda. Madame décrivait par le menu détail la situation pitoyable des cinq fillettes dont Mademoiselle de Cresseville eût dû assurer la charge en professeur parfait. Les pauvres enfants étaient livrées à elles mêmes et divaguaient, erraient à l’air libre ou dans les corridors de chaque pavillon comme des âmes en peine, sans que les personnels demeurés sur place trouvassent quoi que ce fût à les occuper utilement. Elles ne songeaient plus qu’à manger, dormir ou jouer à la poupée avec un nonchaloir inconvenant d’enfant souffrant de consomption et d’indolence (ce qui pouvait être vrai à propos de la frêle Quitterie Moreau). Elles n’étaient plus bonnes à rien et se vautraient dans plusieurs péchés capitaux, dont la paresse et la gourmandise, Délia en tête, qui jouait les meneuses du groupe, aînesse oblige. Madame concluait :

« Par conséquent, ma chère Cléore, vous êtes priée de faire promptement atteler une voiture pour vous rendre à destination et remettre de l’ordre dans nos affaires communes, dès que vous en aurez terminé avec la lecture de la présente, dès votre prise de connaissance de la dramatique situation, des affres fâcheuses dans lesquelles vous avez laissé ces amours d’enfants se corrompre. »

Doublement accablée, par Madame et par les deux boutiquières rêches, Cléore s’accorda un petit délai sabbatique de réflexion. Malgré l’abjection de sa dernière aventure avec cette Jane, elle réalisa qu’elle avait pris goût hors de toute raison à ces étreintes honnies avec les tribades, répréhensibles par toutes les cultures. Elle recherchait toujours le scandale, l’aventure, car la rupture de ban avec les bonnes mœurs, qu’elle gérait avec une maestria audacieuse, demeurait sa ligne de conduite. Avant de s’en retourner à Moesta et Errabunda, Cléore décida de mettre un atout de bamboche dans sa manche enfantine. Elle loua à une matrone peu regardante un garni innommable, à trois sous la semaine, sis dans la ruelle la plus sordide de Château-Thierry, dans un taudis puant menaçant ruine, meublé insalubre qu’elle transforma en maison de rendez-vous pour pédérastes saphiques, une maison d’un genre bien particulier, puisque la créature unique y louant son corps ne serait autre qu’elle-même, sous la défroque enrubannée d’une enfant pierreuse indépendante qui tariferait ses passes à cinq francs, prix modique selon elle au vu des service exceptionnels attendus. Et elle avait l’intention de débuter dans ce métier dès le samedi soir suivant. Elle s’inventa même un sobriquet scabreux : Poils de Carotte, du fait de son intimité rouge coruscante…

Cette affaire scandaleuse réglée, la comtesse opta pour le retour temporaire à l’Institution, prioritairement pour qu’on soignât son apostume qui lui faisait grand mal et la tourmentait lors jour et nuit. Madame avait équipé les lieux d’une infirmerie moderne, et engagé deux nurses, cela à cause de la santé précaire de Quitterie qui donnait constamment des inquiétudes.

Avant de se mettre en quête d’un remède pour son orteil, Cléore fit des calculs abjects : tant de temps par semaine consacré à Moesta et Errabunda, tant d’autre à sa tâche de candide petit trottin, le dimanche aux salons et aux mondanités…et le samedi soir au garni infâme où elle expérimenterait la vie des créatures des bas-fonds…quitte à se véroler du fait de sa luxure spéciale, si toutefois il fût possible que des femmes se vérolassent entre elles, puisque il n’y aurait en tout exclusivité que des clientes pour l’aller voir.

Les nurses Béroult et Regnault ne parvinrent pas à percer l’abcès du gros orteil : elles voulaient le faire avec une aiguille chauffée au rouge et Cléore, puérile et veule, plus douillette que de coutume, leur hurla sa réprobation à tue-tête, s’extravaguant comme une fillette dotée de déraison. Les jumelles avaient entendu les cris de Mademoiselle et en avaient souri.

Cléore avait jà constaté de visu le tempérament étrange et quelque peu lymphatique de Daphné et Phoebé, alors que Délia était de feu tandis que Jeanne-Ysoline aimait à jouer aux doucelines coruscantes à fins de séduction. Les jumelles aux longs cheveux blonds de lin bouclé étaient molasses et guimauves, flasques comme d’autres petites filles à leur semblance, à la diaphanéité d’albinos manquant de fer et souffrant d’un type d’anémie morbide qu’on nommait leukémia.

Mademoiselle de Cresseville diagnostiqua en ces malheureuses une forme effective de faiblesse du sang qu’elle soigna par la consommation de viande rouge, saignante, voire crue. Daphné et Phoebé y prirent goût, recouvrèrent des couleurs, un incarnat de primeroses, mais elles voulaient toujours plus. On dut, pour les satisfaire, en passer par des boissons mêlées à du sang de bœuf ou de vache, à des eaux minérales coupées de moelle. Comme cela n’était jamais en suffisance pour les estomacs fragiles des mignardes blondines qui demeuraient aussi translucides que des foeti, fillettes dont les yeux phosphoraient d’étranges lueurs à la moindre effluence fade de l’hémoglobine épandue, Cléore fut lors contrainte d’aménager un enclos où s’en vinrent paître d’innocents troupeaux de veaux et d’agneaux à peine sevrés de leur mère, pauvres bêtes pelucheuses dignes d’une ferme de Marie-Antoinette, adonisées de nœuds, qu’il fallut saigner et égorger l’une après l’autre, en présence des jumelles. En mourant, les malheureux animaux poussaient des meuglements et des bêlements pitoyables qui amusaient les deux petites sadiques. Le sang ainsi recueilli des juvéniles bestiaux sacrifiés, servit à étancher leur soif immonde de goules. Puis, comme l’anémie revenait en quelques jours à peine, Cléore dut passer à de nouvelles proies : des génisses que les gamines saignèrent elles-mêmes, s’abreuvant de leur sang à même la gorge des jeunes vaches. Daphné et Phoebé s’avérèrent d’authentiques empuses menacées d’albinisme et de leukémia pathologique. Cléore envisagea, devant la langueur sans trêve revenue de Daphné et Phoebé, que les médecins les transfusassent régulièrement de sang humain frais…

Entre-temps, elle avait trouvé la solution idoine, le bon remède à la guérison de son apostume du gros orteil gauche. Ce fut Jeanne-Ysoline qui intervint, révélant ainsi ses dons de pédicure. Nous connaissons depuis longtemps la fascination qu’exerçaient les pieds meurtris et souffrants sur ce jeune esprit d’Armor que nous avons vu officier sur Odile-Cléophée. Une attirance proprement fétichiste portait la jeune Bretonne qui tentait à tout prix d’assouvir ses fantasmes.

L’intervention se fit en la bibliothèque, un matin autour du 7 juillet 18** alors que l’abcès de la comtesse de Cresseville avait acquis des proportions inquiétantes. Cléore était affalée dans une bergère louis XV, la jambe étendue, le pied nu reposant sur un douillet coussin lui-même apposé sur un doux tabouret capitonné de velours vert, tel celui d’un célèbre goutteux podagre qui régna sur la France. Une horreur énorme et tuméfiée luisait sur cet orteil qu’approcha à pas feutrés Mademoiselle de Kerascoët. Cléore ne s’en cachait point : elle craignait pour sa vie même, songeait à une septicémie ou à une gangrène possible. Elle serrait un chapelet comme une convulsionnaire en marmottant des patenôtres. Elle luisait de transpiration et de peur, prise qui plus était de tremblotements d’enfiévrée, au point qu’on eût pu la croire atteinte d’un accès turbide de maladie infectieuse tropicale, malaria humaine, pépie de volaille ou mieux encore d’une suette médiévale assaisonnée de fièvre tierce ou quarte. La beauté de Jeanne-Ysoline parvint un instant à distraire l’attention de la comtesse qui en était à quémander une seringue de morphine tant elle frôlait la pâmoison sous les élancements lancinants et insoutenables de l’apostume. A cette occasion, Cléore s’était adonisée d’une robe de fillette de douze ou treize ans, toute blanche et volantée, aux friselis conséquents, qui imitait en outre celle que portait Mademoiselle Marianne Chaplin, lorsque son père, l’illustre peintre de l’enfance Charles Chaplin, l’avait portraiturée à l’occasion de son treizième anniversaire.

Jeanne-Ysoline commença à tâter et palper ce panaris énorme, ce mal blanc formidable, cette ampoule tuméfiée blême de pus à la manière d’un roi de France touchant les écrouelles. Elle se sentait investie vis-à-vis de Cléore d’une mission de thaumaturge. C’était sa commensale et sa vassale qu’elle venait d’extirper de sa boue bretonne. Jeanne-Ysoline multipliait lors les ave Maria et les génuflexions avant d’agir, se courbant comme en un hommage vassalique, voire un hommage lige à sa bienfaitrice.

Cléore, dont le doigt la lancinait plus que jamais, gouttait littéralement de sa diaphorèse de peur à l’approche de l’instant fatal où la fillette lui percerait l’apostume. Elle subodorait l’existence de cette manière de soigner parmi les gitans ou les comprachicos du grand poëte Hugo. Elle tentait vainement de penser à autre chose, concentrait son regard sur les cheveux extraordinaires de l’enfant, cette ébouriffante et nonpareille chevelure châtain clair torsadée de centaines de tire-bouchons aux reflets de vieil or, de bronze, de cuivre et d’acajou, sans omettre le santal des taches de rousseur – surtout celles de son petit nez - et le jais brillant adamantin des prunelles de Mademoiselle de Carhaix de Kerascoët. Adonc, occupée par la beauté de la fillette, Cléore ne la vit même pas pointer sur l’abcès son aiguille enflammée qui, sans crier gare, presque au débotté, creva ce bubon pestilentiel en lui arrachant à peine un couinement de surprise.

Jeanne-Ysoline se déchaîna sur la blessure, absorbant les giclées de pus par ses lèvres mignardes, s’en gargarisant en sa menue gorge pourprine, recrachant de gorgée en gorgée ce liquide de l’effroi et de la putrescence dans une cuvette de faïence Wedgwood prévue à cet effet, réduite par déréliction à cet usage vil du fait d’une ébréchure, faïence qui, en temps ordinaire, servait à la saignée. Cette cuvette toute laiteuse finit par déborder de cette prégnance horrible et jaunâtre qui épandit aussi son effluence de miasmes dans toute la bibliothèque.

Lorsqu’elle eut fini de vider l’apostume de sa purulence, Mademoiselle de Kerascoët massa l’orteil blessé avec un baume ou un dictame parfumé à l’essence d’aloès puis y plaça un emplâtre de simples. Enfin, elle le banda avec un soin extrême qui confinait à la monomanie des pieds.

L’opération achevée, Cléore constata qu’elle avait grand’soif. Elle proposa à la petiote un rafraîchissement, non point une de ces limonades puériles, mais un bon alcool qui les requinquerait toutes deux. Jeanne-Ysoline avait mieux supporté les boissons capiteuses de Madame que les autres fillettes ; sans doute il était atavique que toutes les Bretonnes s’accoutumassent aux lampées de chouchen dès leur naissance, lampées qu’elles alternaient avec la classique tétée en goulafres jà imbibées. Cependant, Cléore n’avait pas de chouchen dans les caves de Moesta et Errabunda. Aussi s’enquit-elle de Jules qu’elle envoya quérir une bonne dame-jeanne d’un lacryma-christi qu’elle savait fameux. Les deux titrées partagèrent leurs agapes. Elles firent fort grand honneur au rustique récipient pansu dans le verre duquel transparaissaient de-ci, de-là, des bulles d’air.

Lorsque Cléore ressentit en sa petite compagne monter la gaîté inhérente à l’ivresse, elle lui annonça la récompense obtenue pour ses services curatifs : la promotion sur l’heure comme rubans jonquille. Elle exhiba de son aumônière un padou jaune, défit les nœuds blancs qui agrémentaient le sommet de l’étonnante chevelure de la damoiselle et l’attacha en lieu et place. Jeanne-Ysoline, vive et excitée par le spiritueux, s’en fut annoncer à toute la maisonnée sa nouvelle promotion.

Ce jour-là, Jeanne-Ysoline portait des pantalons de dessous fort longs, qui lui tombaient à la cheville, d’un modèle archaïque et désuet en usage cinquante années plus tôt. Sans doute tenait-elle cette relique festonnée de sa grand’mère. Elle l’avait arborée telle une lingerie séduction, parfumée à l’essence de rose, à la giroflée et au pot-pourri, cela afin que Cléore l’aimât. Il était amusant de la voir trottiner dans les couloirs de l’Institution en exultant et en s’extravaguant aux cris joyeux de « Je suis rubans jonquille ! Je suis rubans jonquille ! » tout en toisant celles qu’elle croisait par des taratata de dédain. Ce n’était là que pure badinerie, qu’enfantillages anodins. Le pas preste de l’enfant retentit longtemps aux oreilles de Cléore qui s’en retourna à Château-Thierry, quoiqu’elle boitillât encore.

************

L’affaire s’était vite sue. Cléore avait bousculé la hiérarchie et avait dû demander conseil à Elémir : il fallait que les grades augmentassent en nombre et en couleurs, comme autrefois à Saint-Cyr. Délia, la favorite, fut la première jalouse. Elle obligea Cléore à la promouvoir rubans orange, la couleur de la chef. Par conséquent, la comtesse de Cresseville se contraignit à l’instauration d’un nouvel échelon supérieur : les rubans émeraude, dont elle se dota. Elle décréta que toutes les autres fillettes encore en blanc passeraient au jonquille, avec effet immédiat, se promulguant elle-même officiellement rubans verts, et que désormais le blanc ne serait arboré que par les seules néophytes et nouvelles venues.

Sur les injonctions de Madame la vicomtesse, elle remit de l’ordre dans l’Institution, instaura une scolarité et une classe dignes de ce nom, acquit du matériel pédagogique, élabora un emploi du temps où les cours auraient lieu le matin et la réception des clientes l’après-midi. Sarah et Délia furent instituées professeurs en plus d’elle-même. Comme il n’y avait plus d’enfants volontaires, le recrutement commença à poser problème. Il fallut démarcher auprès des besogneux et des miséreux auxquels on fit miroiter un avenir radieux pour leurs petites filles. Les ventes d’enfants, odieuses comme du maquignonnage, commencèrent alors et Madame inventa l’expression pièces de biscuit en référence aux pièces d’ébène de la traite des esclaves. Michel et Julien furent chargés de la comptabilité de ce trafic horrible et hors la loi.

Afin de calmer Adelia, qui commençait à détester Jeanne-Ysoline, Cléore lui proposa une réconciliation à l’amiable qui s’acheva en nouveaux jeux pervers conclus par un assoupissement doux. Le lendemain matin, Délia s’amusa à zézayer en déclarant :

« Ma mie, z’ai conzervé de vous hier zoir un de vos zeveux zur ma langue ! »

Ravie de cette turpitude, Adelia garda un jour durant dans sa bouche l’imprégnation immorale du don de soi de son amante...

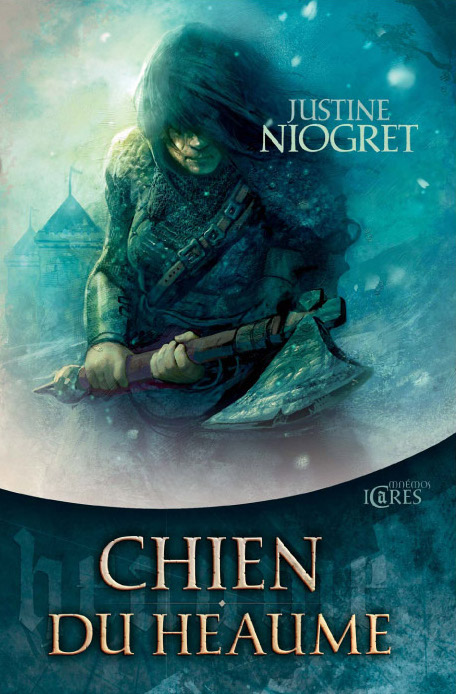

![]() |

| Après le bal, Charles Chaplin |

*************

Le samedi vers la soirée, Cléore, habillée en fillette modèle adonisée de nœuds, de chaussures vernies à lanières et d’une robe blanche à ruchés et à fronces, avec un petit padou noir au cou complété d’un camée de chrysoprase au profil de Cérès, se rendit en son garni odieux où elle attendit sa première cliente. Elle s’assit sur le matelas défoncé où elle devait s’ébattre, en testant la mollesse avachie et la résistance des ressorts qui lui parut un peu juste pour ce qu’elle y allait faire. Ce matelas nu, sans literie aucune, n’était plus qu’un débris décati. Il apparaissait beurré de crasse, fangeux, huileux des déjections intimes de celles et ceux qui avaient précédé notre Poils de Carotte, engoncé tel un pâté en croûte dans son enveloppe grasse, squameux d’ordures diverses, comme couvert d’une couche de sel ou de natron, putrescent des mille transports obscènes qu’il avait accueillis. Il sentait fort mauvais, exhalant un fumet à la fois pisseux et passé. S’il eût pu parler, ce misérable déchet eût étalé en place publique bien des scandales de mœurs que l’on tenait secrets.

Enfin, après une demi-heure d’impatience immodérée de la part d’une Cléore que la chose démangeait, la première cliente tapa à l’huis branlant. Elle l’introduisit dans ce réduit suant, aux tapisseries décollées, et l’invita d’abord à s’asseoir sur une méchante chaise à demi dépaillée. La stupeur éclaira son fin visage de rousse. Cette femme tant attendue n’était autre qu’Andrée Berthon, la plantureuse, bourgeoise, naïve et maladroite Andrée Berthon, tant couvée par sa maman. Insoupçonnable, elle venait s’encanailler en ce bouge, révélant à Cléore sa vraie nature, ses vrais penchants inavouables à la bonne société.

Cléore débarrassa cette grande jeune fille brune de son réticule, de son châle et de son petit chapeau fleuri à voilette. Aussitôt, Andrée explosa en larmes dans les bras de celle qu’elle croyait à peine âgée de douze ans, car chacune s’était mutuellement identifiée. Sous les vêtements corrects et bourgeois à tournure un peu démodée, vieux d’environ deux ans, la comtesse de Cresseville ressentit cette fameuse effluence urinaire dont souffrait immodérément et incontinent la malheureuse qui, à l’instant, venait de se souiller, cette maladie l’excluant sans doute de toute prétention à convoler en justes noces. Cette odeur était si prégnante qu’elle en recouvrait presque les autres miasmes de la chambre lépreuse.

Essuyant les épanchements lacrymaux d’Andrée, Cléore lui demanda de se reprendre tout en se rasseyant elle-même sur son matelas pourri comme un vieux lougre percé par les tarets. Les tégénaires vaquèrent à leurs toiles tandis que la jeune femme de dix-huit ans épanchait son cœur meurtri à la face de la petite catin. Andrée dégoisa la sordidité de son existence tourmentée, le camouflage de ses tendances réelles, acquises au pensionnat de Soissons, qu’elle fréquenta de huit à dix-sept ans, pensionnat où elle s’était enamourée à treize ans d’une camarade blonde, phtisique qui plus était, sans que nul dans sa famille ne le sût. L’aimée était morte dans ses bras six mois après, d’une spectaculaire hématémèse, inondant de son propre sang bronchique la robe austère de la mie, qui s’était lors contrainte à dissimuler à jamais son chagrin d’anandryne jeunette.

Après ces confidences, Andrée attaqua. Elle extirpa du réticule posé sur le parterre branlant et sale un dé à coudre et une aiguille avec son chas. Elle demanda à Cléore, au débotté, d’un ton autoritaire qui l’ébaudit :

« Ôte-moi cette robe et mets-toi à l’aise. Garde juste tes bas, tes pantaloons et ta chemise et laisse-toi faire, sans broncher, je te prie. »

L’ordre était à la fois prononcé sur un ton impératif et autoritaire, avec une nuance affectée toutefois. Andrée pouvait enfin commander, demander à quelqu’un de lui obéir !

Puis, sans plus attendre, alors que Cléore s’exécutait en se déshabillant, Mademoiselle Berthon reprit ses larmoyances de mélodrame personnel tout en pointant son aiguille en l’air.

« Vous ne pouvez comprendre, Mademoiselle Poils de Carotte, aussi dévergondée et délurée que vous soyez. Je sais que vous êtes trottin et que présentement, vous vous livrez à votre cinquième quart de la journée…

- Euh, c'est-à-dire…le samedi, uniquement, mademoiselle…

- Laissez-moi parler ; je ne vous ai pas ordonné de m’interrompre. Je disais donc…vous ne pouvez comprendre le sens du premier amour, un amour inassouvi, entre ma pauvre Clémence de Lastours et moi-même, du fait de nos seulement treize ans… »

Cléore se dit qu’au même âge, Adelia était bien plus instruite, entreprenante et audacieuse. Sans doute l’éducation bourgeoise avait-elle inhibé sa cliente. Submergée par son émotivité, Mademoiselle Berthon alternait tutoiement et vouvoiement sans aucune logique.

« Je revois encore Clémence ; j’hume encore sa fragrance de violette. Ses yeux de myosotis, le lait de son épiderme si translucide qu’il en était hyalin. La triangularité souffreteuse de sa face, la tarlatane de ses mains, la bengaline de ses ongles, la percale de ses longs cheveux blonds miels lisses comme de la soie satinée… Comme tu étais belle, ma Clémence, et comme tu souffrais de la poitrine. Chacun de tes crachats sanglants, rosés et séreux, épandus en ton mouchoir de dentelle délicate, rappelait en moi la Passion de Notre Seigneur. La fièvre qui te secouait toute et consumait ton corps chétif était tel le martyre de notre sainte Blandine… Tu mourus certes dans mes bras doux, mais ton souvenir, ta remembrance, demeurèrent imputrescibles en mon cœur bien que la terre et les vers te rongeassent en ta bière de sapin.

- Mademoiselle, je suis prête, déclara timidement Cléore.

- Allonge-toi sur ton matelas en écartant bien tes jambes… N’omets pas au préalable de déboutonner tes pantaloons à ton entrefesson. Mon effilée aiguille doit accéder facilement à ton hymen sacré. » sanglota-t-elle avec hystérie.

Des ictères de honte envahirent les taches de son de la figure de Cléore qui saisit ce qu’Andrée allait lui faire.

« Mon Dieu ! Elle veut me déflorer avec cette aiguille ! Elle va percer mon…»

Elle ne put en penser davantage. La brune jeune femme mit son dessein scabreux à exécution en disant :

« Je veux que tu fasses pareil avec moi ! Débarrasse-moi de mon encombrante virginité comme je mets fin présentement à la tienne ! »

La douleur de Cléore fut atroce. Ce premier sang frais de la perte goutta à terre et, telle une lamie de plus, Andrée Berthon s’agenouilla et lapa de sa langue ce breuvage de la défloration en miaulant comme une chatte satisfaite de sa jatte de lait. Elle s’en revint à son réticule et en sortit du fil. Avec, sans façon ni pudeur, elle recousit crânement l’orifice de Cléore afin de faire accroire que rien n’avait eu lieu, suturant la membrane comme le plus expert des chirurgiens. Puis, elle reprit :

« Fais-moi la même chose, allez ! Du courage ! »

Cléore, encore étourdie et choquée, se leva du matelas en flageolant.

« Dénude-moi, vite ! Je suis tout échauffée ! Le bas, uniquement le bas, s’il te plaît ! »

Mademoiselle de Cresseville ne put obtempérer devant cette bouche impérieuse aux lèvres encor écarlates de son sacrifice. La fragrance d’urine en devenait si suffocante que Cléore, asphyxiée par les émissions de cette horreur urique, sans qu’elle pût percer à son tour Andrée de l’aiguille, sombra dans une pâmoison fatale.

La comtesse de Cresseville ne reprit ses esprits qu’une heure environ après cet incident. Andrée était partie sans demander son reste, l’abandonnant en son galetas comme un bibelot inutile. Elle constata que la passe n’avait pas été réglée, puisqu’inaccomplie, inachevée, ces cinq francs pourtant fixés pour chacune des tribades, des michetons femelles.

« Ah, la gredine ! Elle m’a escroquée ! » grogna-t-elle.

************

Dans les jours qui suivirent, des pauvreteux et autres nécessiteux commencèrent à accourir à l’Institution afin d’y confier leurs petiotes, conduits gracieusement à destination par Michel et Julien qui s’étaient chargés du racolage. La propagande de Madame la vicomtesse fonctionnait bien, et promettre le gîte et le couvert à de maigrelettes poupées suant leur misère et ne mangeant pas tous les jours à leur faim s’avérait la plus efficace des réclames. Par leur don particulier de la persuasion, les agents et rabatteurs de Madame s’arrangeaient à ce que ces hères leur vendissent leur fillette et la cédassent pour des sommes qui permettaient d’assurer leurs vieux jours.

La comtesse de Cresseville recevait ces solliciteurs dans le nouveau bureau de directrice qu’on venait de lui aménager. Bien aguerrie, enfoncée dans une bergère capitonnée de rouge grenat, elle savait qu’elle n’avait plus qu’à signer officiellement l’odieux contrat de cession de l’enfant avec ces âmes simples parfaitement travaillées en amont. Les sommes étaient versées en espèces, de la main à la main. Afin d’impressionner ces loqueteux, Mademoiselle revêtait à l’occasion une robe d’adulte tout en fanfreluches extravagantes, digne d’une grande courtisane, de taffetas, de crêpe, de mousseline, de gaze et de tulle, avec un châle de cachemire posé sur ses épaules maigres où retombaient ses longues anglaises érubescentes. Pour faire accroire à sa grande culture et à la richesse des aîtres, elle avait accroché diverses toiles de Chaplin, Dubufe, Ernest Hébert, Eva Gonzalès, et d’un jeune peintre qui montait, monsieur Luc-Olivier Merson, œuvres aux sujets mignards, incongrus ou spectaculaires. Elle avait parsemé la pièce de bibelots de Saxe ou de Moustiers avec, en sus, des livres maroquinés en cuir de Russie, de teintes variées, comme s’ils eussent été de simples portefeuilles. Ces bouseux illettrés ne pouvaient en déchiffrer les titres : Turcaret, Gil Blas de Santillane, Oberman, Le Philosophe sans le savoir etc. Tandis que Cléore paraphait d’un coup énergique de stylographe l’officialisation de l’admission de la nouvelle élève, les parents, éplorés comme dans un mauvais mélodrame, signaient d’une simple croix.

Aimantée par les appas embryonnaires des juvéniles novices, la clientèle croissait, multipliait. A peine dégrossies, encore en padous blancs, les pensionnaires étaient poussées sans façon dans les bras de ces Dames patronnesses. Malheur à celles qui renâclaient. Délia se chargeait de leur faire rendre raison à grands coups de badine, et c’étaient des gamines couvertes de bleus et pleurnichardes que, la fois suivante, les anandrynes récupéraient pour une nouvelle séance.

Cependant, vers la fin de l’été 18**, le recrutement pratiqué selon cette méthode éprouvée avait permis au mieux qu’il y eût une douzaine de pensionnaires qu’on avait toutes forcées à adopter un prénom d’emprunt : Sixtine, Bérénice, Thaïs, Desdémone… Cela ne suffisait ni à Cléore, ni à Madame. Il en fallait plus, bien plus, pour que l’Institution fût rentable, d’autant mieux que la comtesse de Cresseville dut refuser des candidates (contraintes par leurs miséreux géniteurs, cela allait de soi). Certains parents, malhonnêtes, tentaient d’agir avec grivèlerie. Ils essayaient de refiler leurs enfants contrefaits, handicapés ou simplets. Une fille-mère en détresse voulut vendre sa petiote de quatre ans. Cléore refusa : trop jeune. Moesta et Errabunda n’acceptait que les gamines de sept à treize ans. Avant l’âge de raison, c’était impossible. Elles n’eussent point compris ce qu’elles avaient à faire. Il y eut aussi cette autre escroquerie d’un enfançon déguisé en petite fille.

Cléore dut se résoudre : il fallait concevoir une nouvelle méthode d’acquisition des recrues, plus efficace et imparable. A la fin du mois de septembre 18**, aux alentours de la Saint-Michel, Madame la Vicomtesse convoqua un « conseil d’administration » en son propre château, assemblée où d’importantes décisions engageant l’avenir de l’Institution devaient être prises.

![]() |

| La fille du peintre, Charles Chaplin |

*************

Tout l’été durant, Cléore avait poursuivi ses activités conjointes : Anne Médéric, en tant que trottin, continuait son existence de gentille enfant rangée et l’odieuse Poils de Carotte ses polissonneries du samedi soir. Le dimanche, les mondanités parisiennes s’imposaient chez une comtesse recrue de fatigue et essoufflée. Cléore se retrouvait donc avec trois identités différentes : l’orpheline sage de douze ans, la petite prostituée du même âge et la directrice de Moesta et Errabunda, accessoirement salonarde du dimanche.

Dans l’attente de la grande réunion, elle décida de complexifier les rituels d’admission des novices. Cléore était forte d’un bon apprentissage de la photographie, pratique de dilettante, certes, mais pratique artistique tout de même, à la manière anglaise, sous l’influence de Mrs Cameron et du révérend Dodgson, auquel elle venait d’écrire pour qu’il vînt exercer son art en l’Institution, connaissant ses goûts particuliers pour les amies-enfants. A cela s’ajoutait une fascination irréfrénable pour l’exposition des corps enfantins dénudés sous l’œil indiscret de l’appareil photographique ainsi que pour l’étude de la décomposition du mouvement de ces mêmes corps impudiquement exposés, dans le style admirable d’un Mr Muybridge. Cela constituerait autant d’icônes, d’effigies de ces fillettes plus ou moins nues, idoles néo-antiques, héroïques, Antinoüs femelles de sept à quatorze ans à la jeunesse immobilisée à jamais par l’oculus de la chambre noire, sorte d’éternelle juvénilité des aimées fixée, éternisée et pérennisée, qui pourrait plaire à Mr Oscar Wilde, si toutefois il viendrait à Cléore l’envie de l’en informer.

La comtesse de Cresseville contraignit désormais les petites filles à longuement poser, non point dans le plus simple appareil - elle n’osa pas - mais revêtues de leur nouvel uniforme enrubanné de poupées de luxe, de face, de profil gauche et droit, en pied, quelles que fussent les menues imperfections de leurs corps inaccomplis, pour ce qui s’apparentait à des séances de cette nouvelle science appelée anthropologie criminelle dont messieurs Bertillon et Lombroso étaient les prophètes, les chantres et maîtres de chapelle. Cléore se livra sur ces innocentes à toutes les mesures anthropométriques imaginables, y compris les plus intimes, mesures qu’elle consigna à l’encre bleue dans des registres in-octavo reliés au fer, avec un soin de monomane de la statistique, à la manière d’un entrepreneur de pompes funèbres évaluant l’intégralité de leurs mensurations afin qu’elles pussent reposer dans la bière adéquate au cas où leur viendrait la mauvaise fantaisie de mourir. Elle inventa aussi un nouvel art du gros plan, obnubilée qu’elle était par les iris des enfants, photographiant ceux-ci sur plaque de verre ou sur papier albuminé puis les coloriant au pochoir afin qu’elle reproduisît les coloris exacts de ces yeux, puis commandait à des maîtres verriers leur réplique en pâte de verre, à la manière punique, reproduction dont elle sertissait les orbites des poupées mannequins sur lesquelles nous allons revenir.

Prise d’une lubie excentrique supplémentaire, Mademoiselle de Cresseville fit tester sur chacune de ses recrues la résistance aux drogues et aux aphrodisiaques indiens, chinois ou nippons. Elle fit concocter par Sarah des substances spéciales, des excitants sous formes de poudres ou de liqueurs, dont certains pouvaient être contenus, tels des poisons violents, dans des chatons de bagues ou de fausses dents qu’elle faisait apposer en leurs mâchoires. Ainsi en fut-il de la nouvelle dent prothèse de Quitterie qui remplaça son hideux chicot noir. Cléore mesura les réactions de chacune à la poudre de cantharide, à l’opium, au laudanum, à l’éther, à la morphine et à la cocaïne, les intoxiquant toutes de manière irréversible, Délia surtout, les mithridatisant aussi contre les plus subtils poisons hindous, jivaro, javanais, siamois ou formosans.

De chacune de ses nouvelles élèves, elle commanda à d’habiles et merveilleux artisans et façonniers brabançons, autrichiens ou franc-comtois qu’ils fabriquassent des poupées grandeur nature, comme autant de portraits réalistes en trois dimensions, où, parmi les divers matériaux nobles entrant dans leur façonnage exquis, se mêlaient la cire des anciens hanséates, l’ambre, le copal du Mexique, le marbre de Carrare, l’ivoire, l’or, l’onyx, le brésil et le biscuit. Elle fit revêtir ces effigies, ces petites déesses lares, d’atours anciens des cours des Médicis, des Valois, des Borgia ou des Tudor. Les costumes s’inspiraient des peintures de Botticelli, Ghirlandaio, Holbein, Lucas Cranach, Pourbus l’Ancien ou Jean Clouet. La poupée de Délia fut ainsi une parfaite Lucrèce Borgia impubère, aussi vénéneuse et tentatrice que son modèle adulte.

Les tissus de tous ces mannequins revêtaient une qualité spéciale, étudiée pour qu’ils fissent vieux, usés, passés, pour qu’ils s’étiolassent, se fanassent et s’altérassent, pour que se ternît l’éclat de leurs couleurs, de leurs cramoisis damassés, de leurs velours pourprins, afin qu’augmentât chez le visiteur ou la visiteuse éventuels de cette bien particulière et turbide collection l’impression de contempler d’authentiques reliques, mannequins cireux et chryséléphantins des beautés passées de la Renaissance dans leur prime jeunesse alors qu’elles étaient encor vierges. Quitterie fut une splendide Anne de Bretagne de Jean Bourdichon tandis que Jeanne-Ysoline la toisait en Mary Tudor et Phoebé en Marguerite d’Autriche du maître de Moulins. Cléore poussa le réalisme mortifère jusqu’à la production chimique d’un jaunissement artificiel des dentelles et ruchés ajourés, jusqu’à l’ajout d’une effluence de moisissure, jusqu’à la reproduction d’une carnation blafarde de consomption et de chlorose sur ces joues ivoirines passées par les ans.

Cela prodiguait l’illusion d’ensemble de poupées pourrissantes de trois-quatre siècles, avec çà et là une touche, une nuance fœtale attardée, horrible, de momies d’enfants gaufrées et gainées dans un vernis préservateur altéré et craquelé de tableautin antique, tel un vieux cuir de Russie. Quelques uns de ces mannequins, qui se multipliaient comme en un musée de monsieur Grévin d’un type nouveau au fil des recrutements, telle une sorte d’attraction malséante d’un Egyptian Hall londonien, ressemblaient à des statues de bronze poliades vert-de-grisées qu’on eût repêchées des restes d’une ancienne galère de la Mer Égée.

D’autres apparaissaient à la semblance d’ex-voto verdâtres rongés d’algues, de goémons, comme moussus de sphaignes, récupérés d’un sanctuaire breton, d’une grotte de Locmariaquer, des vestiges sans doute immémoriaux de l’antique cité légendaire engloutie d’Ys.

***************

Le 29 septembre 18**, jour de la Saint-Michel, Madame la vicomtesse réunit ses séides en son château de Meudon.

L’assemblée spéciale se tint au sein d’un insolite et authentique cabinet de curiosités du début du XVIIe siècle digne des premiers naturaliste, empli de vitrines où l’on avait classifié force objets étranges sans omettre les innombrables tiroirs à secrets dont certaines clefs s’étaient perdues au fil des pérégrinations mouvementées des collections. Les fossiles côtoyaient sans logique savante (du moins pour les scientifiques positivistes de notre siècle) la glyptique, les inscriptions lapidaires, les trésors mérovingiens ou celtes, les carapaces de tortues marines, les coraux, les momies diverses, les animaux marins desséchés et autres…

La consommation irrépressible des cigarettes par Julien, cigarettes dont la consumation répétée emplissait déjà plusieurs cendriers jusqu’à d’inesthétiques débordements, avait vicié l’atmosphère de cette pièce. Cléore en était fort incommodée, elle qui se remettait difficilement de ses excès de bamboche pathétiques et des refroidissements successifs contractés depuis l’orage fatal de la Saint-Jean. Trop souventefois dénudée avec Délia ou d’autres, sans oublier les sudations conséquentes à sa frénésie des sens, la comtesse de Cresseville émettait des toussotements qui eussent dû émouvoir Madame la vicomtesse mais, qui, pour l’heure, la laissaient de marbre. Elle portait convulsivement à sa bouche un petit mouchoir brodé à son lambel qui finissait par s’humecter de sérosités rosées annonciatrices d’une future phtisie. C’était à croire que Cléore souhaitait une fin semblable à celle d’un poëte marginal qu’elle admirait : Monsieur Jules Laforgue. Mademoiselle de Cresseville était prise par à coups d’accès de somnolence. En plus de l’emploi du temps dont nous avons parlé, voilà qu’elle posait présentement pour un jeune peintre symboliste : Monsieur Armand Point. Les séances de pose ne pouvaient se tenir que le dimanche. Elles s’avéraient longues, fastidieuses, harassantes pour une jeune femme ruinant sa santé de ses extravagances de vice. Les yeux cernés, embrumés par toutes sortes de drogues (kif, éther, laudanum entre autres), Cléore tenait à peine debout dans le décor végétal épanoui qu’elle avait imposé à l’artiste. Ledit portrait avait pour titre évocateur Loetitia.

Armand Point devait représenter Mademoiselle dressée au sein d’une efflorescence quasi surnaturelle et sylvestre d’arums, de liliums, d’hydrangeas, de lys, de pensées, de soucis et d’hortensias, en robe blanche de vestale, une intaille de calcédoine au cou, les cheveux noués en une longue natte rousse tombant jusqu’à son fondement. Sa tête ébaudissante apparaissait comme plaquée sur le corps, telle une rosace érubescente, nimbée comme le chef d’une sainte païenne d’une nouvelle religion rosicrucienne prônée par Monsieur Joséphin Péladan. Elle était supposée figurer au chœur même d’une cathédrale sylvaine efflorescente telle une dryade des temps nouveaux. En lieu et place du chef-d’œuvre annoncé, hélas, Monsieur Point était en passe de barbouiller une atroce bouillasse hermétique plantée au mitan de liliacées et d’ombellules, avec çà et là des ancolies et des sagittaires jà fanées. De cette bouillie picturale innommable d’huile sur toile ressortait une « sainte Cléore » hérétique diadémée, rosacée tel un vitrail, les joues pourprées de poudre afin de masquer ses enjôleuses taches de son, une effigie torpide couronnée de cheveux roux à demi fondus dans la masse des floraisons exubérantes, une femme jungle d’enfer floral propre à désorienter les éventuels visiteurs du prochain Salon. Cette peinture naïve, mi-préraphaélite, mi-naturaliste, aporie des vertus théologales en cela que la poupée rousse au nimbe irréel ci représentée était plus un démon femelle qu’un modèle de vertu, ce portrait, qui eût dû devenir celui d’une égérie de tous les partisans de messieurs Khnopf et Mallarmé, ne parvint jamais au stade de l’achèvement. Cléore congédia l’artiste après trois mois de vaine persévérance. Cependant, elle conserva le tableau qu’elle garda dans son grenier.

Avec délicatesse, Elise-Aliénor de Châtenay, la favorite de Madame, sortit la comtesse de Cresseville de sa discourtoise torpeur. Le regard vague, Cléore remarqua les sourires moqueurs aux lèvres de celles et ceux qui lui faisaient face, les Dina, Louise, Grisélidis, Elémir, Julien, Jules, Michel… Pour celle qui n’avait point entendu à cause de ses vapeurs, Madame de**reprit :

« Je disais donc : le seuil de rentabilité de la Maison ne pourra être atteint qu’au-delà de trente petites pensionnaires. Vous conviendrez avec moi, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, que nos méthodes actuelles de recrutement ne permettent pas, à l’heure présente, de satisfaire tous les besoins de l’Institution et a fortiori des clientes que nous accueillons avec gratitude. Il nous faut par conséquent tenter d’autres modes d’enrôlement. »

L’un des fidéicommis de Madame, Jules, se risqua :

« Pourquoi ne ressusciterions-nous pas les bonnes vieilles méthodes propres à la Royale ? La presse, par exemple.

- Ouais, gouailla Michel, pourquoi pas, tant qu’on y est, le tirage au sort des gamines qu’on assemblerait en pleine rue ?

- Et les sergents recruteurs fustigés par Voltaire ? ajouta Julien.

- M’est avis, reprit Michel, qu’avec toutes les petites pauvresses exerçant divers menus métiers qui grouillent dans les bas quartiers, le mieux serait de les enlever au nez et à la barbe de la faune du lieu. Nul ne viendrait réclamer ces gamines… Des marchandes d’allumettes ou des bouquetières, comme par exemple dans cette ville interlope de Londres qui n’en manque pas… »

Au fil des paroles échangées, les vieilles considérations et réticences morales affleuraient dans le cerveau de Cléore. Elle eût bien souhaité qu’elles s’estompassent mais ne pouvait pas grand’chose face à leur résurgence inopinée. Elle songeait à s’aérer. Elle jouait les évaporées exsangues. Elle se retirerait, irait méditer quelques instants au sein des convolvulacées, goûter au repos réparateur, à la coruscation agreste de la végétation de ce début d’automne.

Cependant, elle préféra parler. Ses yeux vairons et charmants prirent un éclat halluciné de prophétesse, de nouvelle Velléda, tel celui de la vestale symboliste auréolée de son portrait inachevé. Ses joues et son front luisaient d’une sueur malsaine de folle exaltée souffrant d’une fluxion de poitrine.

« L’idée même de procéder à des enlèvements d’innocentes petites filles en milieu urbain me révulse, aussi désirables qu’elles puissent être malgré leurs probables haillons. Pourquoi pas écumer la campagne ? Et les petites marchandes de cierges de Lourdes ou de La Salette, y aviez-vous songé ? Les tableaux de Monsieur Bouguereau sont là pour témoigner de la beauté naturelle et sauvage de nos petites paysannes. Ceci étant dit, toutes ces actions seraient répréhensibles, constitueraient un manquement grave à la morale chrétienne, et nous serions promptement menacés par la police… »

Fatiguée par ces longues phrases, elle ne put réprimer un long toussotement. C’était à croire que Quitterie lui avait transmis son mal chronique de poitrine. Un malvenu sifflement sortit de ses bronches.

Si les mots prononcés douloureusement par la comtesse de Cresseville parurent opaques aux hommes de main, d’une opacité de poumons rongés et troués de cavernes, Madame comprit immédiatement ce qu’il en était. Elle balaya les réserves de son amie et cette opacité pathologique d’un revers de main.

« Aucun risque ma chère. Parmi nos clientes figure, je vous le rappelle, un client, le bourreau de Béthune, qui aime bien à ce qu’on lui confie votre adorable petite Adelia. Ce dernier, fort haut placé dans l’Etat, nous protégera des aléas d’une enquête de police.

- Est-ce à dire…balbutia Cléore, toute pourpre.

-…Je ne puis vous révéler l’identité de cet éminent personnage, mais, tant qu’il tiendra son poste, que dis-je, sa charge, nous demeurerons sous sa haute protection et sous sa bienveillance. Toute velléité d’enquête à l’encontre de Mœsta et Errabunda se verra tuée dans l’œuf par ses soins.

- Vous…vous me rassurez. »

Cléore porta de nouveau son fin mouchoir souillé d’expectorations à sa bouche. Elle émit une plainte déchirante.

« Je…reprit-elle, comme brûlante d’une fièvre quarte, retenez ma suggestion…Les fillettes de nos villages seront plus faciles à appréhender. Pour les éduquer, je ne garantis rien, mais… »

Elémir, jusqu’à présent silencieux, se décida à participer.

« Coupons court à ce débat inutile et superfétatoire. J’approuve la proposition de la comtesse de Cresseville. Cette dernière est bien dolente et souffrante. Elle a besoin de quiétude et d’un bon médecin. Je propose une synthèse à mettre aux voix. Organisons des réseaux d’enlèvements de gueuses en ville comme aux villages et nous aurons proprement réussi à atteindre notre quorum. A quarante fillettes, l’Institution tournera à plein régime. Que les personnes qui sont d’accord avec moi lèvent le bras.

- J’approuve ! déclara Madame de**.

- Nous approuvons tous ici présents ! » s’écrièrent unanimement tous les gens assemblés en imitant Madame, Cléore comprise quoiqu’il lui en coûtât.

La proposition d’Elémir ainsi adoptée, il fut temps de prendre congé. On convint d’une nouvelle assemblée au printemps de l’année suivante, afin de dresser un premier bilan de la nouvelle méthode d’enrichissement de l’offre en pièces de biscuit. Avant de quitter Madame, la comtesse de Cresseville lui fit part des préoccupations au sujet de sa propre santé.

« Excusez-moi, ma chère. En ce moment, j’ai grand’mal aux bronches et des accès de fièvre me prennent quelquefois. Je vais me contraindre à bientôt limiter mes activités car le repos s’impose en moi. Je crains fort que la petite Quitterie m’ait transmis ses propres pathologies.

- Couvrez-vous bien lors de vos activités…particulières. Je vais vous recommander un médecin de mes amis qui vous remettra d’aplomb. D’ici six mois, vous vous sentirez revivifiée. »

Ainsi conclut Madame à l’adresse de la toussoteuse jeune femme.

La petite Hortense, vendue par ses parents pour trente francs, demeurerait l’exception à cette nouvelle donne, entrée en application dès les jours qui suivirent.